企業における災害・水害対策ガイドブック

地震や台風、津波などによる災害・水害で影響を受けた企業や被害を受けた従業員が在籍する企業では、その対応支援のために、いくつかの健康管理上の注意事項について情報を持っていることが重要であると考えられます。

企業における被災地支援に関係する健康管理上の注意事項をまとめました。(2024.01更新)

地震や台風、津波などによる災害・水害で影響を受けた企業や被害を受けた従業員が在籍する企業では、その対応支援のために、いくつかの健康管理上の注意事項について情報を持っていることが重要であると考えられます。

企業における被災地支援に関係する健康管理上の注意事項をまとめました。(2024.01更新)

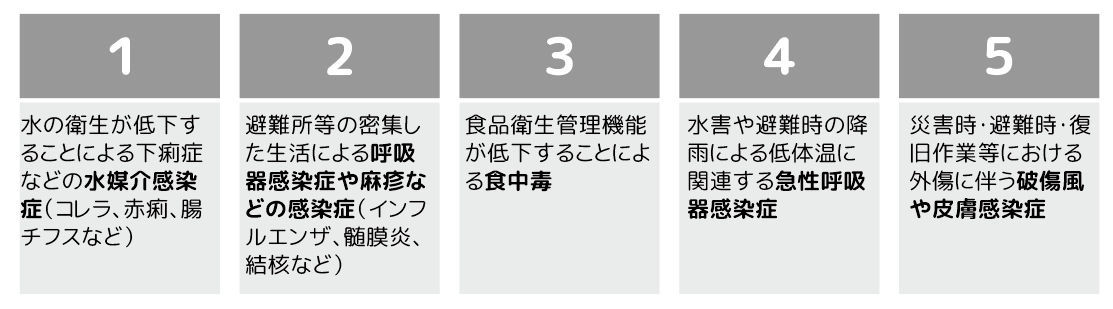

被災現場・避難所等で発生しやすい感染症は以下の通りです。

破傷風は、土の中にいる破傷風菌が傷口から感染・増殖し、毒素によって発症する感染症です。

感染してから症状が起こるまでの潜伏期間は3日から3週間くらいと言われています。

特徴的な症状は、「あごのこわばり」で口が開きにくくなります。加えて、「ものを飲み込みにくい」、「けいれん」、「呼吸困難」などの全身の症状をきたすことがありますので、医療機関への早期受診が必要です。

※2011年の東日本大震災の際には、10例の破傷風症例の届出があり、すべて震災当日に受傷した被災者

だった(年齢中央値67歳;範囲:56~82歳)

破傷風は、発災直後の受傷によることが多く、発災後3週以内に発生しやすいが、瓦礫処理作業などにより創傷を負った方に対しても考慮すべき疾患です。

ワクチン(破傷風トキソイド)は受傷者に対して接種され、必要に応じ破傷風特異的免疫グロブリンがワクチンと共に投与されます。予防策としてはワクチンが有効ですが、避難所で予防として全体に集団的に接種することは通常行いません。一方、創傷を負う可能性がある作業に従事する場合には接種が強く推奨されます。

ガラスなどのけがや、トゲが刺さったりした場合は、一旦作業を中止し、傷ついた場所を清潔な水でよく洗浄し傷が汚れた環境に直接さらされないように、絆創膏などで保護しましょう。

傷が深い場合やトゲなどが残ってしまった場合、傷口が化膿した場合、破傷風を疑う症状がみられた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。作業が終了したら、石けんと流水でしっかりと手を洗いましょう。

※手洗い用の水が確保できない場合は、ウェットティッシュなどで汚れを落とし、速乾性刷り込み式アルコール 性消毒薬を使用してください。

|

参考: |

災害に伴う健康リスクには、直接の溺水に加え、災害に伴う心的外傷も考慮する必要があります。

災害によって心理的に強いストレスを受けた場合、様々な心身や行動の変化が起こります。それらは多くが異常な事態への正常な反応であり、そのことを正しく理解し、周囲の人や家族とよく話をしたり、問題を共有したりするようにします。

その上で、無理をせず、きちんとした食事をとることを心がけ、睡眠不足にならないように注意します。

お酒やたばこ、嗜好品に頼るのはよい対処とは言えません。

災害等によってトラウマティック(心的外傷)ストレスに起因した心身の反応が起きることを知っておきましょう。

夏場に被災した場合、復旧等の作業時にはかなり汗をかくこと等も起こります。

暑熱環境への適応後に雨が続き、比較的涼しい気温に慣れていると再度気温が上昇した場合に、熱中症のリスクが高まります。

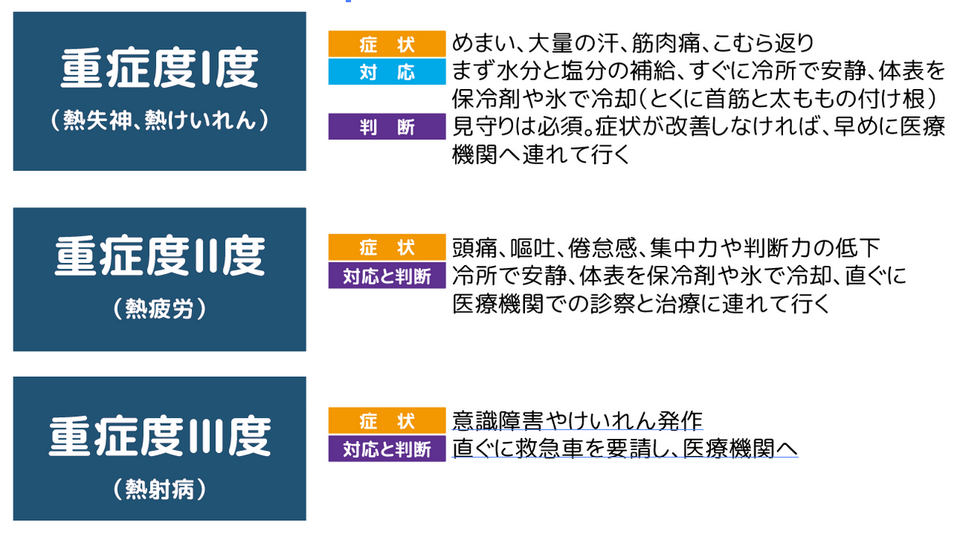

熱中症の症状・重症度は現在では3段階で考えられており、ご自身や周囲の方が体調不良を訴えた場合の対応の参考になります。

ふらふらするようなら、座るか、横になるようにして、転んだり、倒れたりして怪我をしないようにしましょう。また、誰かが自分で水も飲めない状態であれば直ぐに医療機関に連れて行ってあげましょう。また、応急措置によって、症状が回復しても、安定しているわけでないので、帰宅後にも完全に回復するまで、経過を慎重に見ていく必要があります。

ふらふらするようなら、座るか、横になるようにして、転んだり、倒れたりして怪我をしないようにしましょう。また、誰かが自分で水も飲めない状態であれば直ぐに医療機関に連れて行ってあげましょう。また、応急措置によって、症状が回復しても、安定しているわけでないので、帰宅後にも完全に回復するまで、経過を慎重に見ていく必要があります。

|

参考文献 |